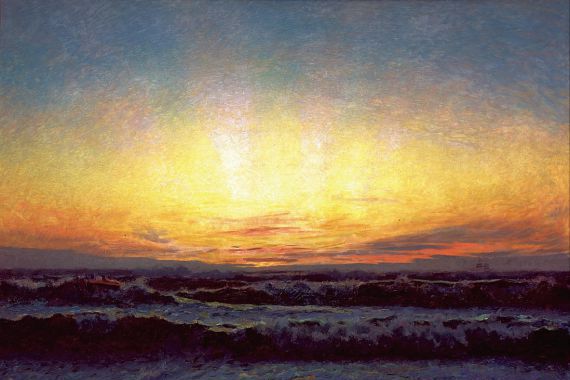

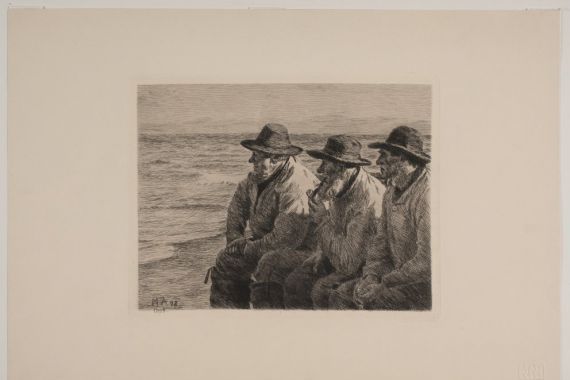

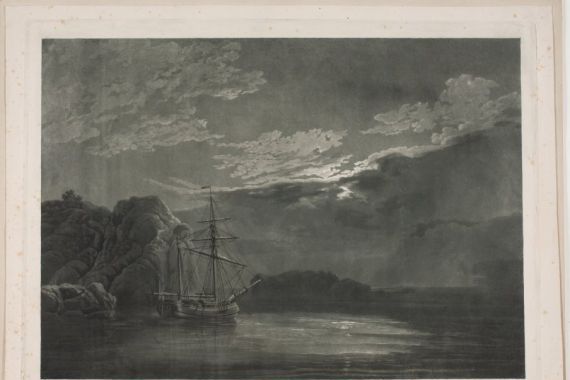

Ein Windstoß fegt über die flachen Küsten Jütlands, trägt den salzigen Duft des Meeres bis in die Ateliers von Kopenhagen – und mit ihm die ewige Frage: Wie viel Licht verträgt ein Bild? In Dänemark ist die Malerei ein ständiger Balanceakt zwischen dem Drang nach Klarheit und der Sehnsucht nach Tiefe, zwischen der nüchternen Beobachtung der Welt und dem Wunsch, sie zu verzaubern. Wer ein dänisches Gemälde betrachtet, spürt oft diese Spannung: Da ist das berühmte, fast überirdische Licht der Skagen-Maler, das die Landschaften und Gesichter wie mit einem Hauch von Ewigkeit überzieht. Doch zugleich lauert im Schatten der Leinwand die Melancholie, die das Land seit jeher prägt – ein stilles Echo der langen Winter, der endlosen Horizonte, der leisen Melancholie, die selbst im hellsten Sommer nicht ganz verschwindet.

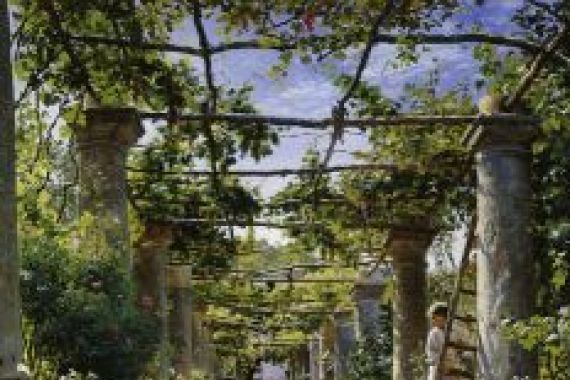

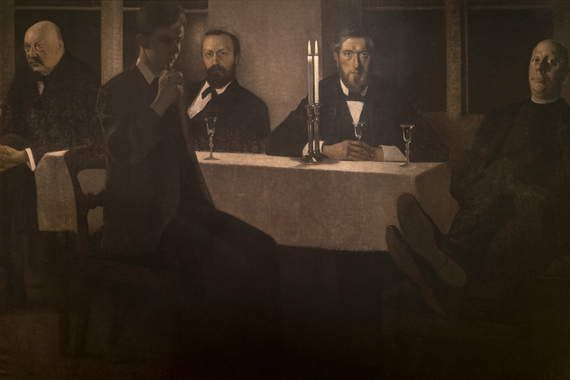

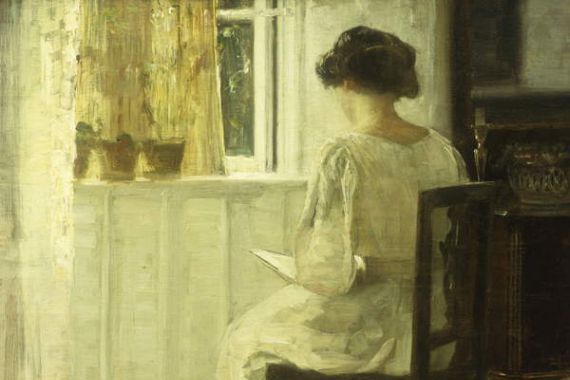

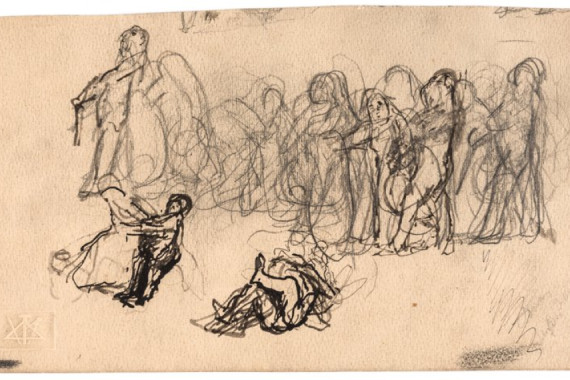

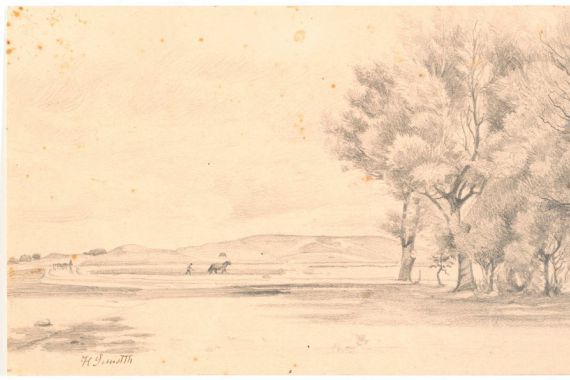

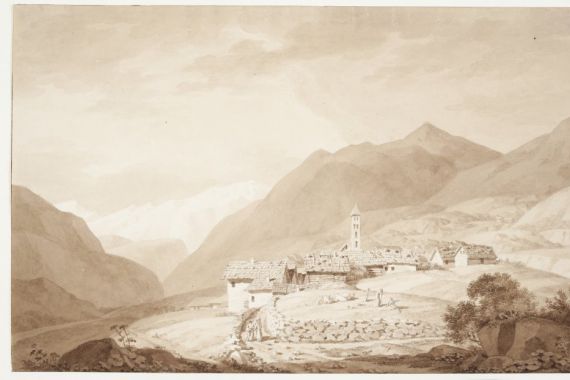

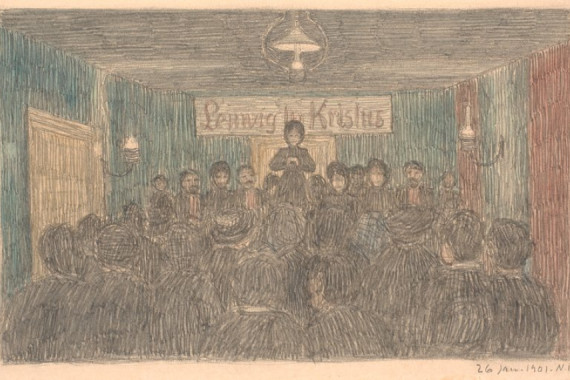

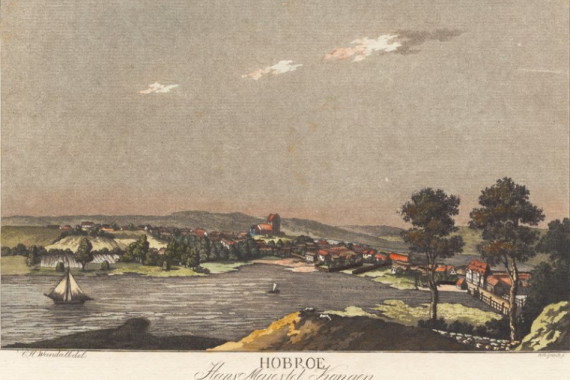

Nicht selten beginnt die Geschichte eines Landes mit seinen Königen oder Kriegen, doch Dänemarks künstlerische Identität formt sich an einem anderen Ort: im kleinen, intimen Raum zwischen Künstler und Natur. Die dänische Malerei des 19. Jahrhunderts, oft als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet, ist ein Paradebeispiel für diesen Dialog. Christen Købke etwa, dessen Porträts und Landschaften so klar und ruhig wirken, als hätte er die Zeit selbst eingefangen, oder Vilhelm Hammershøi, der mit seinen stillen Interieurs und kühlen Farbtönen eine Atmosphäre schafft, die an einen Moment kurz vor dem Erwachen erinnert. Ihre Werke sind keine lauten Statements, sondern leise Meditationen über das Alltägliche – und doch revolutionär in ihrer Zurückhaltung. Während anderswo in Europa die Romantik in dramatischen Farben und Gesten explodierte, suchten die Dänen nach dem Zauber im Unspektakulären, im Spiel von Licht und Schatten auf einer weißen Wand, im Blick aus dem Fenster auf einen regennassen Hof.

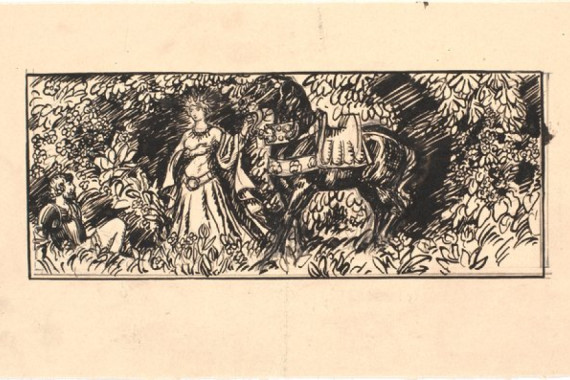

Doch Dänemark wäre nicht Dänemark, wenn es bei dieser stillen Poesie geblieben wäre. Mit dem Aufkommen der Moderne bricht ein neuer Wind in die Ateliers: Die Künstler der „Kopenhagener Schule“ und später die Vertreter der „CoBrA“-Bewegung – darunter Asger Jorn, dessen expressive, farbgewaltige Werke wie ein Aufschrei gegen die nordische Zurückhaltung wirken – stellen alles infrage, was zuvor als typisch dänisch galt. Plötzlich wird das Bild zur Bühne für Experimente, für wilde Farbexplosionen, für das Unbewusste und das Spielerische. Die Fotografie, von Pionieren wie Keld Helmer-Petersen als eigenständige Kunstform etabliert, fängt die neue Urbanität und das Lebensgefühl der Nachkriegszeit ein: nüchtern, direkt, manchmal ironisch, immer mit einem wachen Blick für das Absurde im Alltäglichen. Und während die Welt auf die großen Zentren der Avantgarde blickt, entstehen in Dänemark Werke, die sich jeder Schublade entziehen – mal zart und poetisch, mal provokant und laut, aber immer mit einem feinen Gespür für das, was zwischen den Zeilen liegt.

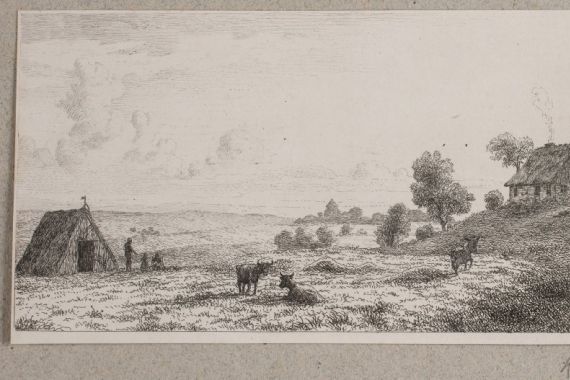

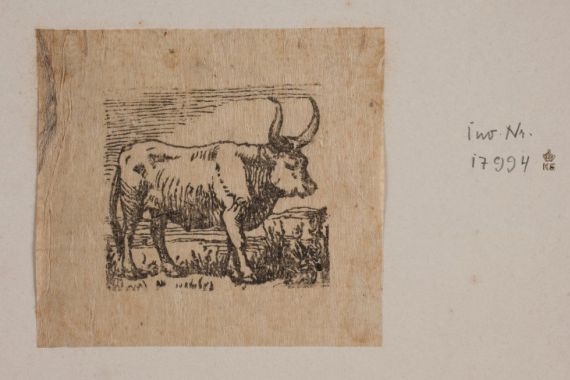

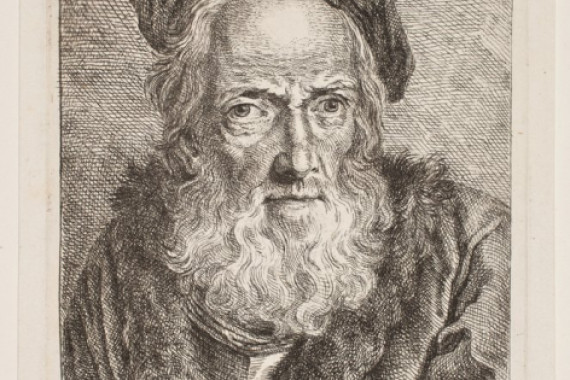

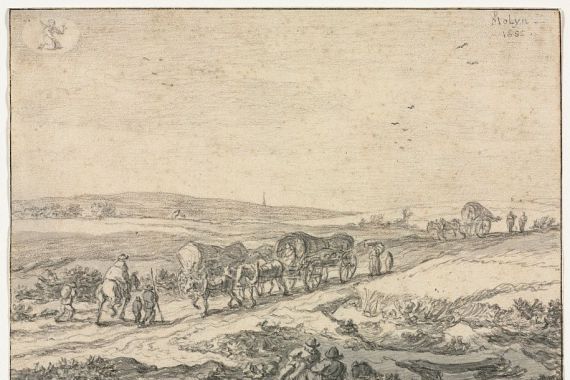

So bleibt die dänische Kunst ein faszinierendes Wechselspiel: zwischen Licht und Schatten, zwischen Stille und Aufbruch, zwischen Tradition und Experiment. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt nicht nur die Schönheit eines Landes, sondern auch die leisen Konflikte, die seine Künstler immer wieder neu verhandeln – auf Papier, Leinwand, Fotopapier oder als feine Druckgrafik. Und vielleicht ist es gerade dieser Widerspruch, der dänische Kunst so zeitlos und inspirierend macht: Sie bleibt immer ein wenig ungreifbar, wie das Licht, das über die Dünen zieht – und doch für einen Moment alles verwandelt.

Ein Windstoß fegt über die flachen Küsten Jütlands, trägt den salzigen Duft des Meeres bis in die Ateliers von Kopenhagen – und mit ihm die ewige Frage: Wie viel Licht verträgt ein Bild? In Dänemark ist die Malerei ein ständiger Balanceakt zwischen dem Drang nach Klarheit und der Sehnsucht nach Tiefe, zwischen der nüchternen Beobachtung der Welt und dem Wunsch, sie zu verzaubern. Wer ein dänisches Gemälde betrachtet, spürt oft diese Spannung: Da ist das berühmte, fast überirdische Licht der Skagen-Maler, das die Landschaften und Gesichter wie mit einem Hauch von Ewigkeit überzieht. Doch zugleich lauert im Schatten der Leinwand die Melancholie, die das Land seit jeher prägt – ein stilles Echo der langen Winter, der endlosen Horizonte, der leisen Melancholie, die selbst im hellsten Sommer nicht ganz verschwindet.

Nicht selten beginnt die Geschichte eines Landes mit seinen Königen oder Kriegen, doch Dänemarks künstlerische Identität formt sich an einem anderen Ort: im kleinen, intimen Raum zwischen Künstler und Natur. Die dänische Malerei des 19. Jahrhunderts, oft als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet, ist ein Paradebeispiel für diesen Dialog. Christen Købke etwa, dessen Porträts und Landschaften so klar und ruhig wirken, als hätte er die Zeit selbst eingefangen, oder Vilhelm Hammershøi, der mit seinen stillen Interieurs und kühlen Farbtönen eine Atmosphäre schafft, die an einen Moment kurz vor dem Erwachen erinnert. Ihre Werke sind keine lauten Statements, sondern leise Meditationen über das Alltägliche – und doch revolutionär in ihrer Zurückhaltung. Während anderswo in Europa die Romantik in dramatischen Farben und Gesten explodierte, suchten die Dänen nach dem Zauber im Unspektakulären, im Spiel von Licht und Schatten auf einer weißen Wand, im Blick aus dem Fenster auf einen regennassen Hof.

Doch Dänemark wäre nicht Dänemark, wenn es bei dieser stillen Poesie geblieben wäre. Mit dem Aufkommen der Moderne bricht ein neuer Wind in die Ateliers: Die Künstler der „Kopenhagener Schule“ und später die Vertreter der „CoBrA“-Bewegung – darunter Asger Jorn, dessen expressive, farbgewaltige Werke wie ein Aufschrei gegen die nordische Zurückhaltung wirken – stellen alles infrage, was zuvor als typisch dänisch galt. Plötzlich wird das Bild zur Bühne für Experimente, für wilde Farbexplosionen, für das Unbewusste und das Spielerische. Die Fotografie, von Pionieren wie Keld Helmer-Petersen als eigenständige Kunstform etabliert, fängt die neue Urbanität und das Lebensgefühl der Nachkriegszeit ein: nüchtern, direkt, manchmal ironisch, immer mit einem wachen Blick für das Absurde im Alltäglichen. Und während die Welt auf die großen Zentren der Avantgarde blickt, entstehen in Dänemark Werke, die sich jeder Schublade entziehen – mal zart und poetisch, mal provokant und laut, aber immer mit einem feinen Gespür für das, was zwischen den Zeilen liegt.

So bleibt die dänische Kunst ein faszinierendes Wechselspiel: zwischen Licht und Schatten, zwischen Stille und Aufbruch, zwischen Tradition und Experiment. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt nicht nur die Schönheit eines Landes, sondern auch die leisen Konflikte, die seine Künstler immer wieder neu verhandeln – auf Papier, Leinwand, Fotopapier oder als feine Druckgrafik. Und vielleicht ist es gerade dieser Widerspruch, der dänische Kunst so zeitlos und inspirierend macht: Sie bleibt immer ein wenig ungreifbar, wie das Licht, das über die Dünen zieht – und doch für einen Moment alles verwandelt.

×